今回は寒冷低気圧について勉強していきます。あまり聞き慣れない言葉ですが,年間を通して日本周辺にも大きな影響を及ぼしているようですよ。

天気図の中の寒冷低気圧

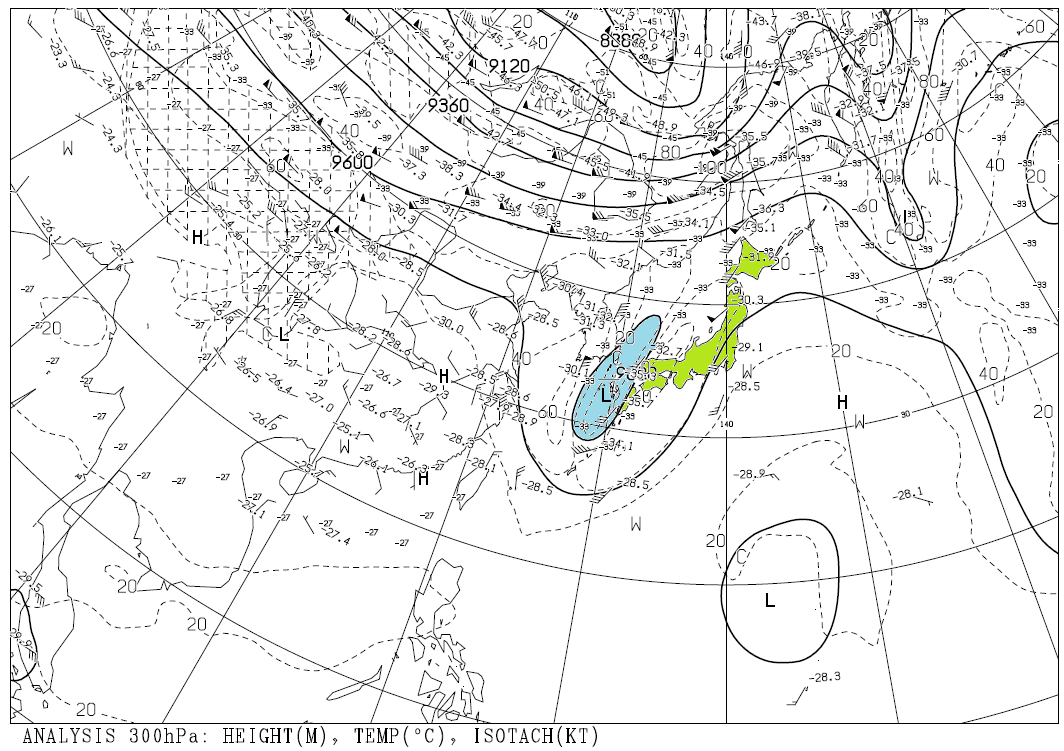

下の天気図は夏の終わりのとある日の高層天気図を表しています。本来は白黒の図なんですが,日本がどこにあるか分かりづらいので日本の主な島を緑色に着色して加工しました。

300hPa(だいたい高度9000m前後)という対流圏上層の実況天気図ですが,この図で九州地方から東シナ海にかけて低気圧が確認できますね(水色に色付けした部分,「L」は低気圧Low Pressureの略)。

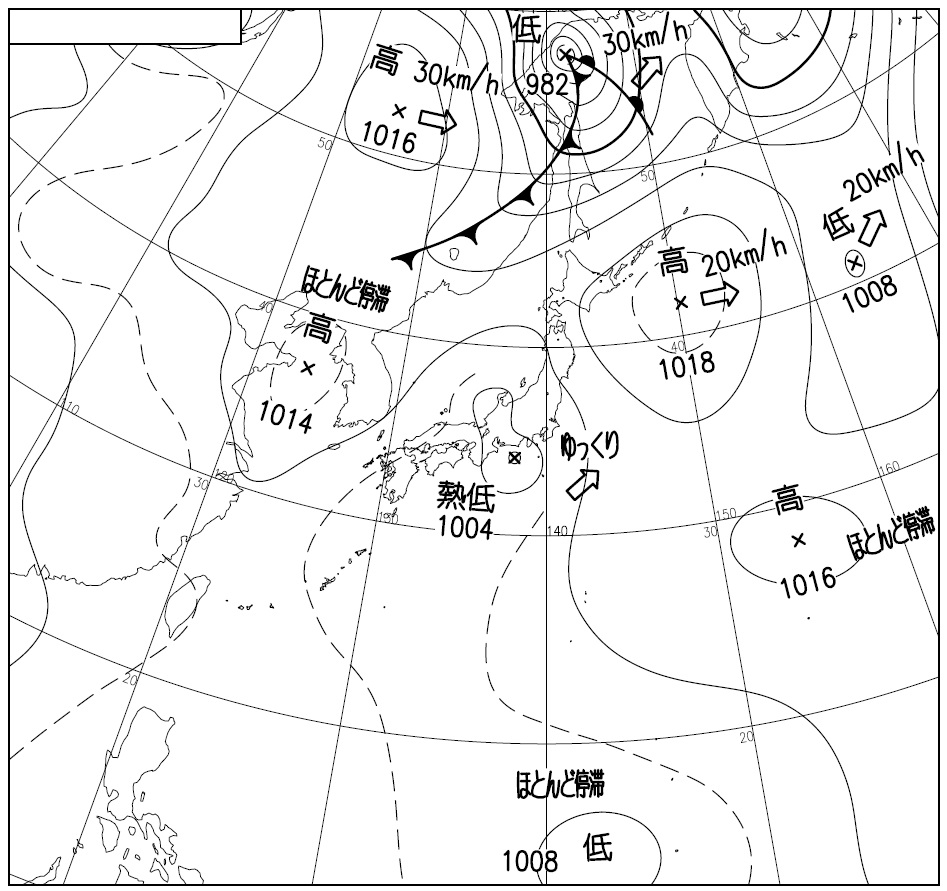

一方,下は同じ時刻の地上天気図になるのですが,こちらの図では東シナ海で明瞭な低気圧は確認されません。

このように,対流圏中層から上層にかけて低気圧性循環が明瞭な(下層では不明瞭なことが多い)低気圧のことを寒冷低気圧(もしくは寒冷渦)と呼びます。

では,どうして中上層で低気圧が明瞭なのでしょうか。それにはこの低気圧の成り立ちを理解する必要があるようです。

寒冷低気圧のでき方

以前ブロッキングという現象について勉強しました。

ブロッキングとは,偏西風(上空のジェット気流)の蛇行によって大きな風の流れから切り離された低気圧あるいは高気圧が移動せずに停滞する気象現象のことです。オホーツク海高気圧とかがブロッキング高気圧の例です。

そして今回の寒冷低気圧もブロッキングによって形成されるようです。

冒頭に示した東シナ海に形成された寒冷低気圧ですが,寒冷低気圧ができるまでの上空の風の流れを下のようなアニメーションで表現してみました。

相対的に濃く表された白い帯がジェット気流と考えられ,ジェット気流の一つは九州の南海上を迂回するように低緯度側への張り出しを強めながら蛇行していますね。そしてその蛇行の中心には,切り離された大気が渦を形成している様子が確認できます。

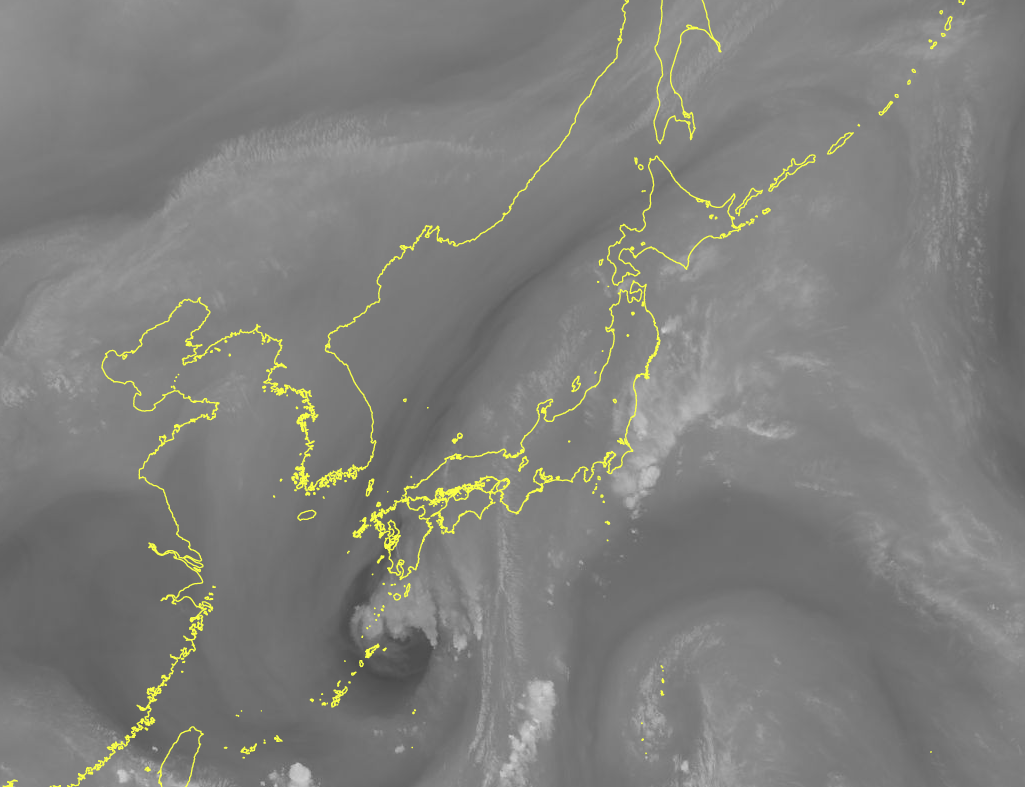

水蒸気画像で見てみると,寒冷低気圧の渦が明瞭です。

水蒸気画像は大気中上層の大気の湿り度合いを表しているのでした。

明るく写った明域ほど大気は湿潤で,暗域では大気は乾燥しています。画像で寒冷低気圧の渦が暗く写っていることからも,上空に冷たく乾燥した空気を伴っていることが分かりますね。

このように,寒冷低気圧とは上空のジェット気流が原因となって起こるものなので,当然ながら寒冷低気圧も中上層の高度の高い位置に見られるのですね。一般的に寿命は数日程度らしいですが,10日以上も低気圧が維持して停滞することもあるようです。

寒冷低気圧の構造

寒冷低気圧は,対流圏上層ほど気温が低い寒気核が存在します(熱帯低気圧は暖気核がありましたが,寒冷低気圧では寒気核なのです)。

特に,寒冷低気圧は寒気核という冷たい空気のみで構成されるため,温帯低気圧のように前線を伴わないのは大きな特徴かもしれません(前線は暖かい空気と冷たい空気がぶつかるところにできるため)。

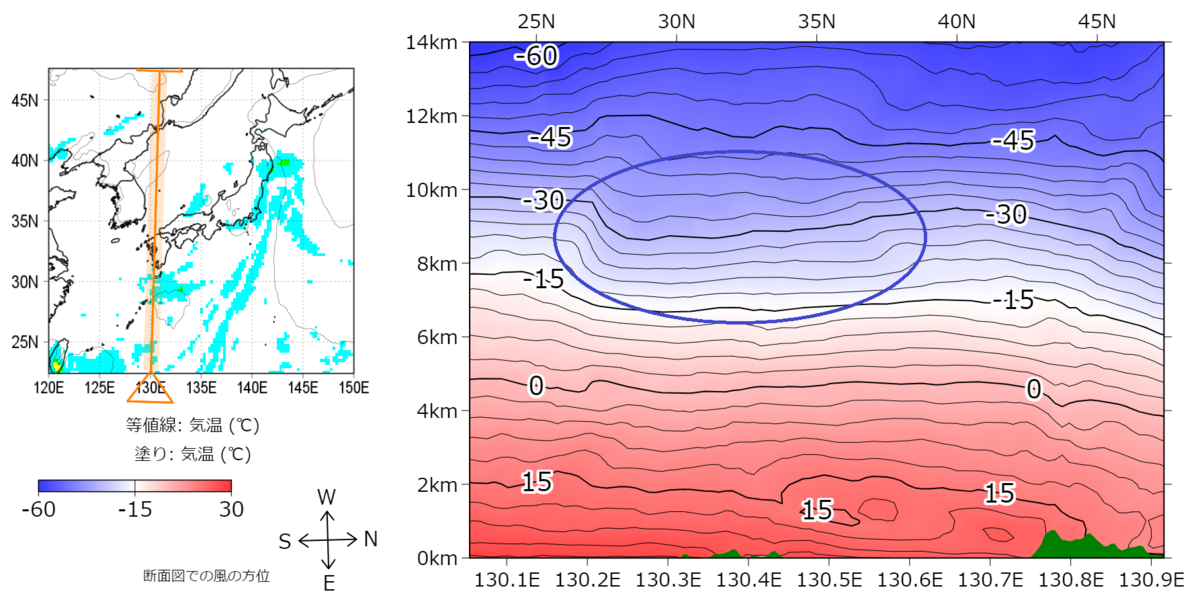

また,寒冷低気圧の中心付近では対流圏界面が低く垂れさがるという特徴的なパターンを示します(下図)。これは冷たい空気は密度が大きいことに由来します。

東シナ海に形成された寒冷低気圧では下の図のような気温の鉛直変化が観察されましたが,なんとなく気温が低い領域があってこの辺が寒冷低気圧でしょうか(圏界面がどうなっているかはよく分かりませんでした)。

寒冷低気圧による影響

最後にこの寒冷低気圧があると,どういった影響があるのかを理解していきたいと思います。

寒冷低気圧により上空に冷たい空気があるということは大気が不安定になりやすいということですね。なぜなら,冷たい空気は重いので地上へと降りようとし,下層にある暖かい空気は軽いので上に昇ろうとします。すると対流が起こって大気は安定な状態ではいられなくなるのです。

その結果,対流活動によって発達した積乱雲によって,強い雨や落雷,降雹などの現象が発生することがあります。

また,ブロッキングによって停滞しやすいので,雨などが持続して災害の危険性が高まるおそれがあるため注意が必要です。

【まとめ】学習の要点

ということで,今回学習したところで重要そうなところをメモしておきます。

参考図書・参考URL

下記のサイトから画像などを一部お借りいたしました。