ここまで災害対策基本法,水防法,消防法と気象関連の法律を見てきました。今回からは気象業務法について何回かに分けて勉強していくことにします。

まずは気象業務法とはどういった法律なのかを理解しておきます。

気象業務法は1952年に公布・施行されました。この法律は簡単に言うと,日本の(気象庁や民間企業を含めた)気象従事者の役割などを規定する法律です。

ここからは気象従事者になったつもりで法律を見ていくと理解しやすくなるかと思います。

まずはこの法律の目的を確認しておきましょう。第一章に記されています。

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、気象業務に関する基本的制度を定めることによつて、気象業務の健全な発達を図り、もつて災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象業務に関する国際的協力を行うことを目的とする。

法律関連の文言は堅苦しくていけ好かないのですが,上記の字面を追うと気象業務を行う目的は,自然災害予防,交通安全確保,産業の興隆等に寄与することのようです。最先端の技術を導入しながら気象データを作成・提供することで,防災や産業への活用を図って世の中を良くしていこう,ってことですね。

次に「気象」「気象業務」などの言葉の定義が規定されます。

(定義)

第二条 この法律において「気象」とは、大気(電離層を除く。)の諸現象をいう。

2 この法律において「地象」とは、

地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象をいう。

3 この法律において「水象」とは、気象、

地震又は火山現象に密接に関連する

陸水及び海洋の諸現象をいう。

4 この法律において「気象業務」とは、次に掲げる業務をいう。

一 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表

二 気象、地象及び水象の予報及び警報

三 気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表

5 この法律において「観測」とは、自然科学的方法による現象の観察及び測定をいう。

6 この法律において「予報」とは、観測の成果に基づく現象の予想の発表をいう。

7 この法律において「警報」とは、重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報をいう。

長くて読むのが嫌になってしまいそうですが,雨や雷といった「気象」,地震や火山といった「地象」,洪水・津波・高波などの「水象」の言葉の定義が示されています。電離層(熱圏)については大気の範囲内なのですが,気象への影響は少ないため,大気の諸現象からは除外されているようです。

そして「気象業務」とは,これら気象や地象・水象の観測・観測結果の収集・発表を行ったり,予報や警報を出したりすることである,とあります。観測するだけではなく,データを集めて今後の気象を予想したり,災害が起こるおそれがあったら警報を出したりして世の中に発表するところまでがお仕事だということですね。

そして第二章では,主に気象従事者が行う観測方法について書かれています。

この法律を読んでいく前に,まずは気象庁という組織について理解しておきましょう。

下は日本の政策を行う行政機関である省庁(中央省庁)の組織図です(2023年8月1日時点)。

日本には現在,1府13省庁(11省+2庁)が置かれています。そして,上の図を見てもらえたら分かるように,気象庁は国土交通省に属する組織になっています。

たまに気象庁と国土交通省の方が一緒に記者会見を開いていることがありますが,これは2つの省庁がこういった関係にあるからなんですね(親分も参上,みたいな?)。

では,これらの組織の関係性を理解したうえで,改めて気象業務法を見ていくことにします。

気象観測の方法

第一章においても,『「観測」とは、自然科学的方法による現象の観察及び測定をいう。』との文言がありました。

次の第二章ではその気象観測の方法について書かれています。

気象観測の中でも,気象庁が行う観測と,気象庁以外の者(政府機関や地方公共団体,民間気象会社や鉄道会社など)が行う観測に分けられています。

(気象庁の行う観測の方法)

第四条 気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測を行う場合には、

国土交通省令で定める方法に従つてするものとする。

第六条 気象庁以外の政府機関又は

地方公共団体が気象の観測を行う場合には、

国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。

一 研究のために行う気象の観測

二 教育のために行う気象の観測

2 政府機関及び

地方公共団体以外の者が次に掲げる気象の観測を行う場合には、前項の技術上の基準に従つてこれをしなければならない。ただし、

国土交通省令で定める気象の観測を行う場合は、この限りでない。

一 その成果を発表するための気象の観測

二 その成果を災害の防止に利用するための気象の観測

3 前二項の規定により気象の観測を技術上の基準に従つてしなければならない者がその施設を設置したときは、

国土交通省令の定めるところにより、その旨を

気象庁長官に届け出なければならない。これを廃止したときも同様とする。

4 気象庁長官は、気象に関する観測網を確立するため必要があると認めるときは、前項前段の規定により届出をした者に対し、気象の観測の成果を報告することを求めることができる。

気象庁で気象観測を行う場合には国土交通省令で定める方法に従うこととあります。ここで国土交通省という文字が出てきました。気象庁と国土交通省との関係は上で述べた通りです。「国土交通省令で定める方法」についての詳細は各自でお調べください。

では気象庁以外の者は気象観測できないかというと,そうではありません。気象庁以外の政府機関や,民間気象会社や鉄道会社,個人なども気象観測を行うことは可能です。

政府機関や地方公共団体が気象を観測する際には,国土交通省令で定める技術上の基準に従う必要があります(「技術上の基準」とは,どういった気象要素をどういった機器で測定するか,などを定めた基準のこと;kijyun.pdf (jma.go.jp)を参照)。ただし,研究や教育を目的とする場合には技術上の基準を必ずしも満たす必要はないとのこと。また,すでに国土交通省令で定められた気象の観測(船舶と航空機による観測)は除外されるみたいです。

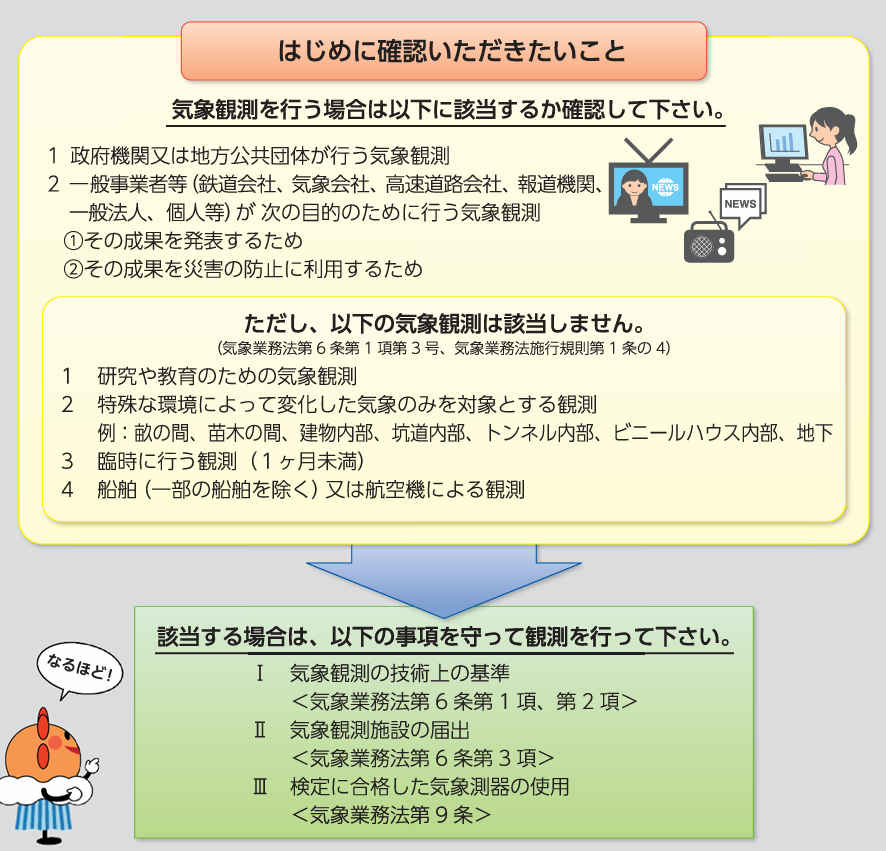

一方,民間気象会社や鉄道会社であっても,その観測結果を発表したり,災害の防止に役立てようと利用したりする意図があるのであれば,国土交通省令で定める技術上の基準に従う必要があるのですね(下図;kansoku.pdf (jma.go.jp)より引用)。

その場合,気象観測をどういった機器で測定すればよいのかというと,それが第9条に書かれています。

(観測に使用する気象測器)

第九条 第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測に用いる気象測器, (略) 第三十二条の三及び第三十二条の四の規定により

気象庁長官の登録を受けた者が行う検定に合格したものでなければ、使用してはならない。ただし、特殊の種類又は構造の気象測器で

国土交通省令で定めるものは、この限りでない。

観測方法が異なるとその結果が統一性のあるものではなくなるため,使用する機器は気象庁長官の登録を受けた者が行う検定に合格したものだけ使用できるようです。

そして,国土交通省令で定める技術上の基準に従う場合には,気象庁長官に対して気象観測施設の届出もしなければいけません(研究・教育のための気象観測施設には届出は不要です)。

少し長くなりそうなので,今回はここまでにしておきます。

次回は気象業務法の第三章の予報と警報について見ていくことにします。

【まとめ】学習の要点

ということで,今回学習したところで重要そうなところをメモしておきます。

自分的メモ!

- 気象業務法は,日本の(気象庁や民間企業を含めた)気象従事者の役割などを規定する法律。

- 気象業務の健全な発展を図り,災害予防,交通安全確保,産業の興隆等の公共の福祉に寄与し,気象に関する国際的協力を行うことを目的とする。

- 気象業務の対象は,「気象」だけではなく「地象」「水象」の諸現象も含まれる。

- 「観測」とは、自然科学的方法による現象の観察及び測定をいう。

- 政府機関や地方公共団体が気象を観測する際には,国土交通省令で定める技術上の基準に従う必要がある。ただし,研究や教育を目的とする場合には技術上の基準を必ずしも満たす必要はない。

- 民間気象会社や鉄道会社であっても,その観測結果を発表したり,災害の防止に役立てようと利用したりする意図があるのであれば,国土交通省令で定める技術上の基準に従う必要がある。その場合には,使用する機器は気象庁長官の登録を受けた者が行う検定に合格したものを使用する必要がある。

参考図書・参考URL

下記のサイトから画像などを一部お借りいたしました。